怠惰を誘う終日の長雨。

某宇宙船の大型模型の改造作例作業を中断。書架を探る。

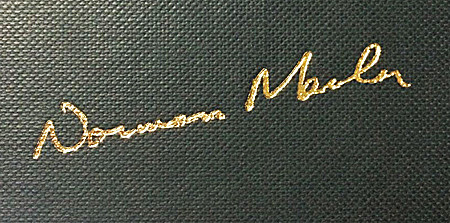

おそらくいまどき、ノーマン・メイラーを読む人はない。

せいぜいが『裸者と死者』の文庫が版を重ねている程度で、そも、本が出ていないんじゃないかしら?

60年代頃には、アメリカを知る巨大な足がかりとして彼の名は一人歩きするくらいなものであったはずなのに、今や本屋に作品がない。

内容が古びたワケはない。

50年代半ばにして彼は早や、ヒップだのスクェアだのクールだの、今に通じるニューヨーク発の先端モードの単語を紹介し、解説をくわえ、意味をあたえ、さらにはヒップ・スターといった造語さえ創った。

古くなるどころか、なお存在は大きい… 筈なのに、なぜか忘れられている。

理由の1つは、その文体と量だろう。

なんせ、1冊で4〜5冊ほどの文章量。

その上でセンテンスの少ない、すなわち、いつまで経っても文章後尾にマルがやってこない、読みにくい集中を強いる文章スタイルが、今の流行りたるショートな文体と一致を見ない… いわば時代にそぐわないと見られているよう、思える。

事実… ボクとて、あの当時ですら… 忠実な読者であった事は1度もなく、ボクはその膨大な記述のさなか、ごく1部をただ拾い読みした不良読者に過ぎない。

70年代のアタマの頃には日本でも、たとえば月刊『プレーボーイ』誌などが、彼に脚光し、なんだかノーマン・メイラーを読んでなきゃカッコ悪いみたいな空気すらあったもんだけど、いざや本の実物に接すると、

「こりゃ、よっぽどお利口さんが読む本じゃな…」

小さな活字の大行列と難解な口調に閉口しちまって、そのまんま本棚に置かれるか、後日こっそり古書店に売りに出向くといったていたらくなのだった。

が、そのようであっても、災禍をくぐり抜けて今も傍らに置いてるのがあって、それが、『月にともる火』なのだった。

例によって細かいポイント活字でギッシリの文字。

かつ、集中を要する難解な文章。

たとえば、こうだ。

夢を恐怖の奥を探検するシミュレーションであると考えると、アポロ11号の月への旅との明白な比較がいくつか開けてくる。なぜなら、もしも日常の仕事日のいろんな勤めや思いがけないことの中にばかりでなく、また夜、無意識の路地(そこではわたくしたちがすでに知っている恐怖よりもさらに大きな恐怖が発覚されて、わたくしたちの魂の危機そのものを暗示する)にも意味を探しもとめることが、わたくしたちの生活の性質のうちにあるとしたら、わたくしたちの月への航海は、けっきょく現世紀のテクノロジー崇拝の可能な結果を、世紀そのものがさぐる探検であるという、それと類似の考えには、何という力が宿っていることだろうか。

読み人を選別するような高邁っぷりに、かろうじてしがみついている内に、ノーマン・メイラー的魔法の妙味も判ってくるような気がしもするけど、ボクが本書にしがみついたのは、むろん云うまでもなく、アポロ計画(アポロ11号)を彼が描いていたからだ。

1969年に、彼は『LIFE』誌からアポロ11号についての原稿を依頼される。

そこで彼は打ち上げ前から取材にはいり、3飛行士が月に降り立ち、戻ってくるまでを見てくる。(打ち上げはこの年の7月だよ)

しかも同時進行で彼はこの年、ニューヨークの市長選に民主党から立候補し、アポロ11号打ち上げ直前の5月6月は選挙戦でハチャメチャな忙しさ…。

幸い(?)かな落選し、7月よりヒューストンにゴ〜。そこで取材にあけくれた。

その成果は、同年の『LIFE』のクリスマス号に短文として掲載される。

でも、本にすべくの原稿が出版社に届いたのは、それから2年後。

アポロ13号がはたして無事に生還出来る否かと世界中が心配していたそのさなか、1971年の4月だ。

本は、まずいきなり、ヘミングウエイの自殺にはじまる。

「え? この本、アポロ11号のことじゃないの?」

そう訝しむわけだけど、そして、作家の分身として主役のアクエーリアス氏が紹介される。

(アポロ13号の着陸船の名はアクエーリアス。一応、そのことは本文の最後の辺りでもって、偶然だと触れられる)

アクエーリアス氏はいきなり憤慨している。

アメリカの希望の星たる大作家の自死に。

ヘミングウェイの死の6週前、米国議会でジョン・F・ケネディが宣言した、後に高名となる、あの、

「60年代の終わる前に我々は月にいく。いって無事に帰ってくる」

演説に触れ、米国史上でこの60年代ほどアンバランスな時代はなかったと、そうアクエーリアス氏に述懐させる。

国内での諸々な爛熟と、同時進行でのベトナム線での疲弊と倦怠。大作家の自死。一語に要約できない混沌。

それらをからめつつ、次第にアポロの話へと歩が進む。

今は多少のゆとりをもってこの本を読める。

1970年当時、もっともアメリカの真髄に肉薄していたと思えるこの作家をして、アポロ計画の、人が他の天体上に立つという意味を掌握しきれなかったという点に、ボクは共振する。

本書でメイラーは、いずれは、詩人が宇宙へ出るべき事と、そうハッキリ知覚していた。

けども、メイラーをして、その膨大で難解な文章をもってしても、そのあたりのニュアンスはうまく描けていなかった。

NASAを含む一切の宇宙開発の技術技巧はまだアートの領域に達していないという事を、おそらく彼は最終的には紡ぎだそうとした。

そも、宇宙開発という名からして、アートとは縁遠い。開発とは利益追求の功利を越えるものでない。

メイラーの望もうとした人類の他天体への飛行と到達には、人がそこで何を本当に感受するかの、それをどう自身の中で抽象化出来るかの、だからアートと呼ぶしか今はない到達をば、彼は本当は書きたかったような気がしてしかたない。アートに変わる単語を産めなかったのもヤヤ残念に思う。

地球以外の星を人がナマに経験するというのは、ボクがパリに出向いて、

「あぁ、いいな〜ココ」

というのとは趣きが違うはずなのだ。

もどかしい事に、他の天体へ行くには科学技術に裏打たれた膨大なエネルギーが必要で、JALのエコノミー・シートでというワケではない。ましてやビジネス・ツアーではなく、ただの観光でもなく… 究極の心の旅がそこにはあるはずなのだ。

ま〜、その意味で、キューブリックの「2001 A Space Odyssey」というタイトルは、実は相当に真理の核に近いタイトルだったな〜、とボクは密かに思ったりもするのだった。

そう思えば、それは確かに1つのステップとしての段階としてもっともとも思うけども、今のISS宇宙ステーションは、やはり、つまらないもんだ。

そこではただ、功利とどうやったら利潤を得られるかの模索しか見えないもんで、詩人が、画家が、音楽家が、参加できる場所ではないんだ、まだ。

おそらく、この本は正鵠を得て揺るぎない。

メイラーの着目するところは、その執筆時期を思うといっそう、素晴らしい。

けども、この本を越えていく"宇宙もの"の本はいまだ出ていない。

それは1つには、アポロ計画以後、人類が月に出向いていないからだろう。

ISS宇宙ステーションでの活動と、人が月へ行くことは、同義しない。

宇宙飛行士たちとの数多のインタビューやその姿カタチを眺めつくし、激な辛口で彼らを切りつつ、作家ノーマン・メイラーをして、第2章の最後で彼はこう括る。

かれらこそは古い人間の最後であるか、それとも新しい人類の最初であって、新しい心理学の輪郭がひかれるまでは、かれらを測る尺度は何ひとつない

月という他天体に人が立つ意味を、メイラーは彼風味のクセある文体でもって解こうとし、たぶんにそれは解けきっていない。

だから、素晴らしいけど不満が新たな風のように本から吹き上がる。

さらには…、メイラーの跡を継いだ本のない事実。

このもどかしさが大きい。

なので、その辺りのもどかしさを多少埋めてくれるモノとしては、本当に月に行った方々の肉声を辿るのがヨロシイかと、ボクは思う。

映画『ザ・ムーン』はロン・ハワード監督がNASAに残る未整理のままの膨大なフイルムからチョイスをし、劣化しかけたそれをデジタルに起こし直した上で、すでに高齢となった何人かの月を歩いた方々のインタビューを交えるという構成のドキュメンタリーなのだけども、そこに登場する高齢となった宇宙飛行士の全員が、もはや軍人でもなく科学者でもなく、いっそ深淵を見てしまった哲学者あるいは芸術家としての風貌と思考を持った人に変貌しているのに… 少なからず驚かされる映画なのだ。

メイラーが、見て、感じたかったのは、まさにそこだったろう。

メイラーは早過ぎた…、としか云いようがない。

それゆえ、今、彼のこの著作が忘れられていることを惜しむ。